経緯

サーバーに興味を持ち、2010年頃から自宅の環境で検証を行うようになりました。

サーバー1台目は、IntelのCore2Duoを搭載した家庭用デスクトップPC。

Windows7にファイルサーバーを導入したのがきっかけでした。

その後、大学の講義でRaspberry Piの存在を知り実際に購入しました。

この機器に搭載されているRaspbianはLinux系OSであり、

次第にDebianやCentOSも扱うようになりました。

この機器に搭載されているRaspbianはLinux系OSであり、

次第にDebianやCentOSも扱うようになりました。

CentOSはRedHat系かつ無償であることから、企業での導入率が高いOSでしたが、

CentOSのサポート終了がアナウンスされました。

したがって、今後は別の製品へ移行する必要があり、親和性を求める場合はRHELが対象となります。

この経緯から、Red Hat Developer Subscriptionの登録を行い、

自宅環境をRHELへ早期移行しました。

CentOSのサポート終了がアナウンスされました。

したがって、今後は別の製品へ移行する必要があり、親和性を求める場合はRHELが対象となります。

この経緯から、Red Hat Developer Subscriptionの登録を行い、

自宅環境をRHELへ早期移行しました。

現在は各種サーバーを構築しており、

企業と同等レベルの機能確保を目指しています。

企業と同等レベルの機能確保を目指しています。

運用環境紹介

環境

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| ルーター | YAMAHA RTX1200 |

| スイッチ | NEC QX-S724EP |

| サーバー | HPE ProLiant DL380 G7 (本番環境) FUJITSU PRIMERGY TX120 S3 (検証環境) |

| ハイパーバイザー | VMware vSphere 6.7 Update 3 |

| 仮想マシン |

Red Hat Enterprise Linux 8 CentOS 7 Debian 11 Windows Server 2016 Windows 10 |

| 共有ストレージ | TrueNAS 12 |

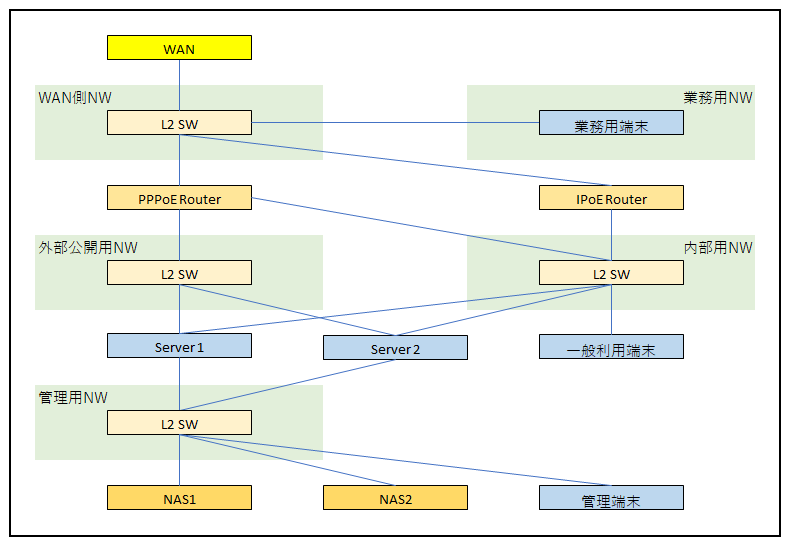

ネットワーク構成概要図

※それぞれのNWは、VLAN機能によって1台のL2スイッチで稼働しています。

■業務環境

プライベートのNW環境と隔離しており、OS標準のPPPoE機能を用いて業務用途プロバイダへ接続しています。

プライベートのNW環境と隔離しており、OS標準のPPPoE機能を用いて業務用途プロバイダへ接続しています。

■プライベート環境

従来のPPPoE接続と、新しいIPoE接続を併用できるように分離しています。

PPPoE接続は外部公開用(ポート開放目的)、IPoEは端末のインターネット閲覧用(速度確保目的)としています。

各サーバーは複数のNICを搭載しており、ハイパーバイザーの仮想スイッチを割り当てています。

VMは用途に応じて、外部公開用または内部用NWに接続しています。

管理用NWにはハイパーバイザー及び、全てのVMが接続されており、RDP・SSHのリモート接続を受け入れます。

バックアップ共有ストレージとして、NASのiSCSI接続機能を提供しています。

管理端末から踏み台サーバー経由でハイパーバイザーにSSH接続を行い、VMのバックアップ処理を行います。

従来のPPPoE接続と、新しいIPoE接続を併用できるように分離しています。

PPPoE接続は外部公開用(ポート開放目的)、IPoEは端末のインターネット閲覧用(速度確保目的)としています。

各サーバーは複数のNICを搭載しており、ハイパーバイザーの仮想スイッチを割り当てています。

VMは用途に応じて、外部公開用または内部用NWに接続しています。

管理用NWにはハイパーバイザー及び、全てのVMが接続されており、RDP・SSHのリモート接続を受け入れます。

バックアップ共有ストレージとして、NASのiSCSI接続機能を提供しています。

管理端末から踏み台サーバー経由でハイパーバイザーにSSH接続を行い、VMのバックアップ処理を行います。

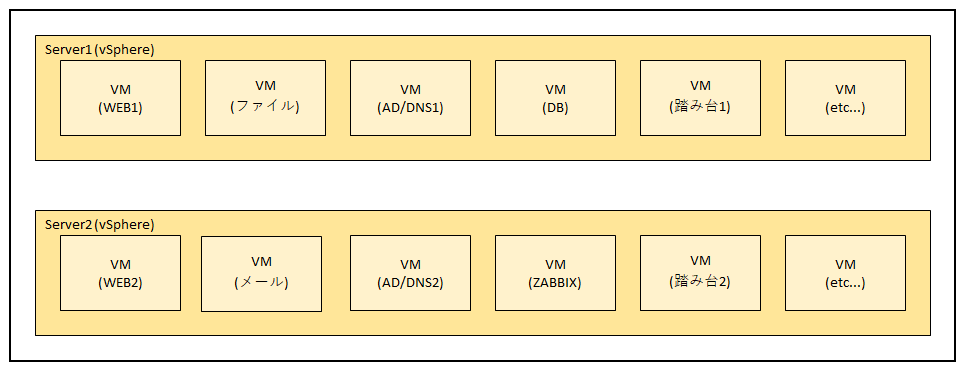

仮想マシン搭載概要図

サーバーは2台稼働しています。

稼働サーバー機能は図の通りです。

稼働サーバー機能は図の通りです。